ねつ造もいいとこっ…!

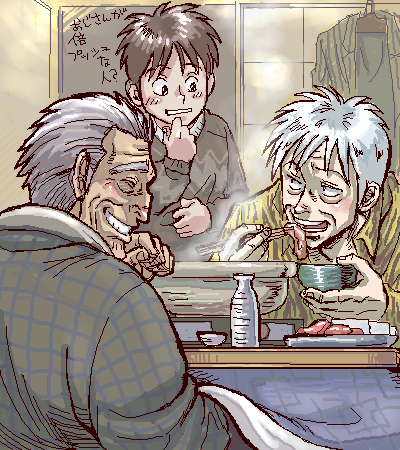

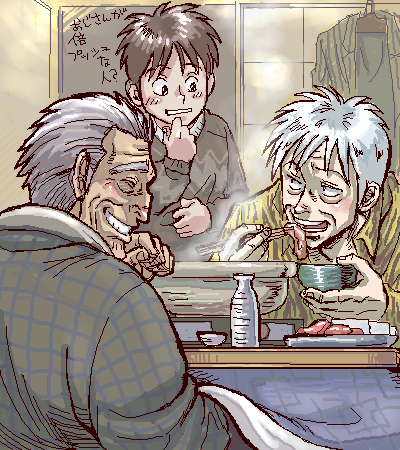

もともとは「UD side-K」の、きたのさんのイラストに触発されて書いた小話だったんですが、何とこんな素敵なイラストをいただいてしまいました。あったかい空気が直に触れられるようで、心までほこほこしてきます。まさに圧倒的至福…!きたのさん本当にありがとうございました!

「赤木、そっち引き上げてくれ」

「ん」

赤木の箸がそこかしこに浮く人参や椎茸をするする引き上げる。鍋が空になるのを見はからい、南郷はボウルの人参やら白菜やらを鷲掴みにして放り込んだ。その冷たさでぐらぐらとゆだっていた鍋は少し大人しくなった。コンロのスイッチをひねって火力を上げる。音を立てて燃え上がったガスの火の色は、青い。

「さっきから野菜しか入っていないように思うんだが……」

鍋をかき回しながら赤木が言った。その視線は、赤木からは手を伸ばしづらい位置にある肉の方へと注がれている。南郷はさりげなく皿を自分の手元に引き寄せて言った。

「肉なんかはな、そうそう胃に入らなくなるんだよ、この歳になると」

「あんたはどうでも、おれはそこまで歳食っちゃいないぜ」

「うるせえ、お前も年寄りだ。おれより白髪多いくせに」

「これは若白髪……。いい肉なんだぜ、これ。腹に入れなきゃもったいないだろ」

まだるっこしい、とばかりに赤木は身を乗り出して皿を取り上げ、勝手に肉を入れはじめた。柔らかな桃色が、湯をくぐってあっというまに白くなる。つられて南郷も箸を動かした。赤木が手土産として持ってきたそれは、言葉通りこってりと脂が乗り、舌の上でとろけるように旨い。

「野菜も食え。体にいいぞ」

「食ってるよ」

赤木は白菜をつまみあげた。鉢に取ったが、口に入れるにはまだ少し熱かった。はふ、と口の中でしばし転がす。ゆだりすぎず早すぎず。しゃきしゃきとした歯ごたえを楽しみ、独特のほのかな甘みを味わう。

時折吹く突風が、磨りガラスの窓をがたがた鳴らす。風の声は高く鳴り響き、室内にいても思わず肩を縮こまらせるほどだ。しかし、こうしてこたつに足をつっこみ、ぐつぐつ煮込まれる音を聞きながら鍋をつついているぶんには、外の寒さなど無縁でいられる。

「南郷さん、豆腐いるか。しかしうまいな、この豆腐」

「おう、もらうか。いつも近所の店で買うなんだがな。ちょっと味わえないだろ、この味は」

豆腐を取ろうと穴あきおたまを持ったついでに、南郷から手渡された鉢にもすくって入れる。

「確かに旨いなあ。冷奴にしてもよさそうだな」

「そうだろう、そうだろう。そう思うだろう。今はちょっと時期じゃねえが……、こう、刻んだ葱を載せて、醤油なしでつるっといくんだ。また酒が合うんだ、これが」

南郷は手酌をする真似をして語った。よほど旨いのだろう、と赤木は思い、自らもまた豆腐を肴に飲む酒に心を馳せた。想像の中のそれに舌鼓を打つ。

「いいな。うん、悪くねえ」

頷き、しかし残念そうに呟く。だが今は冷奴にはちと寒い、か。顎を撫ぜる赤木に対し、なんだ食い意地を張る歳でもないだろうと南郷はまぜっかえした。赤木もにやりと口角を持ち上げてみせる。

「飲み意地かな?強いて言うなら……」

やれやれ、と南郷も笑う。夏になったらまた来ればいいさ、と言って。

「ああ。そのときは酒を見繕ってくるよ」

だとすれば来年だ。赤木はそう言い、代わりとばかりにかたわらのとっくりの中身を注ぎ、あおる。冷やも旨いが今は冬。いちばん合うのは熱燗だからなあ。

気がつけば、鍋の中身も残り少ない。ボウルも皿も空になってしまっている。南郷はちらほら残った野菜くずを一度全部さらい、うどんの玉を二つ鍋に入れた。麺がゆるゆるほぐれていく。

そのとき、遠くで玄関の戸が開く音が聞こえた。誰かのただいまという声がし、次いでぱたぱたと廊下を走る軽い足音が奥まったこちらにも伝わってくる。ややあって、元気な子供の声とそれに答える女性の声がした。

「孫が帰ってきたみたいだな」

「へえ……。南郷さん孫なんかいたのか」

「なんかとはなんだ、なんかとは。しかしそうか、お前知らなかったのか。そういえば最後に来たのはあいつが生まれる前だったからな」

「ま、寄らせてもらったのも何年ぶりかだ。幾つになるんだい」

「ああ、六つだ。ことし小学校に上がったばっかりでなあ」

目を細めて話す南郷の顔は、すっかり好々爺という風だ。初孫が可愛くて可愛くてしかたがない、そんな顔をしている。

と、またさっきの足音がした。今度はこちらに近づいてきている。足音は部屋の前で止まり、からりと襖が開いてそこから男の子の顔がのぞいた。なるほどこれが南郷の孫かと赤木はつくづく眺めやる。からっ風の中を走って帰ってきたのだろう。おそらく母親の手で少し撫でつけられてはいたものの、髪はくしゃくしゃになっているし、頬は真っ赤になっていた。

「ただいま、おじいちゃん」

「おかえり。こちらはな、おじいちゃんのお客さんだ。挨拶しなさい」

「こんにちは」

男の子は人見知りしているのか、ふすまから半身だけ見せてなかなか部屋の中には入ってこない。南郷が手招きしてやっと、照れながら足を踏み入れた。

「はいこんにちは。よくできた子じゃないか南郷さん」

あたりまえだ、おれに似たからな、と南郷は得意そうな笑みを浮かべた。自分のおちょこに酒をつぎ、赤木の方も空だと気づくとそちらにもついでやる。いや似てねえな、と赤木は笑いながら言い返した。

「名前は何ていうんだい」

聞いて、赤木はおちょこを口元に運んだ。それがいけなかった。

「しげる」

「ぶぺら」

むせた。というか、吹いた。

突然激しく咳きこんだ赤木を見て、男の子はきょとんとしている。南郷は笑いを噛み殺しながら、お母さんのところへ行っておいで、と手を振った。

「あんたなあ……。自分の孫に、どういう、名前、つけてるんだ」

ぜひぜひ。ようやく呼吸困難から脱した赤木は、息を切らせてようよう口に出した。つかの間彼岸が見えた気がする。いくらなんでも、こういう形で死線をくぐるのはごめんこうむりたい。

「いや、本当は息子につけようと思ってたんだが、生まれたのが娘でな。それでしかたなく孫に」

恨みがましい赤木の視線から顔をそらしつつ、南郷はむにゃむにゃと言い募った。しかしとうとう堪えきれなくなり、腹を抱えて笑いだした。

「さっきのお前の顔っ……!それが見たくて……見たくてっ……!つけてしまったよっ……!」

「とんだ孫不幸者だな、あんた……」

ふきんで手と顔をぬぐい、赤木は半眼になって言う。笑うあまり声にならなくなってきていた南郷だったが、やっと収まったかと思うと、またそんな赤木の顔を見ては吹き出すという繰り返しだ。腹筋がよじれて痛くなりはじめている。

放っておくしかないと判断したのか、赤木はひとり憮然とした表情でうどんをすすった。

「南郷さん、いいかげんにしねえとうどん全部食っちまうぞ」

分かった分かった、まあ待て、と言って南郷は目じりに浮かんだ涙を指でぬぐった。そう不幸というわけでもないんだがな、と思いながら。

ねつ造もいいとこっ…!

もともとは「UD side-K」の、きたのさんのイラストに触発されて書いた小話だったんですが、何とこんな素敵なイラストをいただいてしまいました。あったかい空気が直に触れられるようで、心までほこほこしてきます。まさに圧倒的至福…!きたのさん本当にありがとうございました!