最終更新 2004 02/25

サンプルのダウンロード → BCB_MessageHook.lzh(136k)

【 プロジェクトの構築方法 】

BCB_MessageHook フォルダと BCB_MessageHookDLL フォルダを適当な場所に作り

そこにソースファイルをコピーします。

●BCB_MessageHook フォルダ

BCB メニューの「アプリケーションの新規作成(T)」を選んだ後

「すべて保存(V)」を選びます。

ファイルを保存する場所を BCB_MessageHook フォルダに変更してから

ソースファイル名はそのまま保存して、プロジェクトファイルだけ

BCB_MessageHook.bpr に名前を変更して保存します。

BCB のイベントはソースをコピーするだけでは認識してくれないので

FormCreate イベントと FormCloseQuery イベントの部分は

オブジェクトインスペクタのイベントから呼び出して、別途ソースを

貼り付けないといけません。

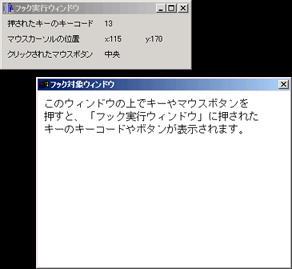

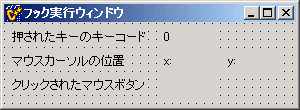

フォーム1にラベルを次のように配置します。

フォーム1はオブジェクトインスペクタで次のように設定します。

BorderIcons - biMinimize = false

BorderStyle = bsSingle

Caption = フック実行ウィンドウ

Height = 110

Width = 300

Position = poDefaultPosOnly

フォーム1はオブジェクトインスペクタで次のように設定します。

BorderIcons - biMinimize = false

BorderStyle = bsSingle

Caption = フック実行ウィンドウ

Height = 110

Width = 300

Position = poDefaultPosOnly

●BCB_MessageHookDLL フォルダ

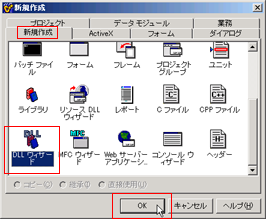

BCB メニューの「新規作成(N)」を選んだ後、新規作成ダイアログの

「新規作成」タブから「DLL ウィザード」を選択します。

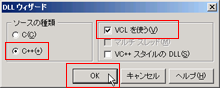

DLL ウィザードダイアログで「ソースの種類」を C++(+)、VCL を使う(V)

に設定します。

DLL ウィザードダイアログで「ソースの種類」を C++(+)、VCL を使う(V)

に設定します。

BCB メニューの「すべて保存(V)」を選びます。

ファイルを保存する場所を BCB_MessageHookDLL フォルダに変更してから

ソースファイル名はそのまま保存して、プロジェクトファイルだけ

BCB_MessageHookDLL.bpr に名前を変更して保存します。

そうしたら Unit1.cpp にサンプルソースを貼り付けてプロジェクトを

メイクします。

BCB メニューの「すべて保存(V)」を選びます。

ファイルを保存する場所を BCB_MessageHookDLL フォルダに変更してから

ソースファイル名はそのまま保存して、プロジェクトファイルだけ

BCB_MessageHookDLL.bpr に名前を変更して保存します。

そうしたら Unit1.cpp にサンプルソースを貼り付けてプロジェクトを

メイクします。

【 サンプルの実行方法 】

●BCB_MessageHook.exe

●BCB_MessageHookDLL.dll

●API_SetWindowsHookEx1.exe

を全て同じフォルダにコピーします。

そうしたら、API_SetWindowsHookEx1.exe を起動した後、BCB_MessageHook.exe

を実行します。

BCB_MessageHook の Unit1.h のソースコード

BCB_MessageHook の Unit1.cpp のソースコード

BCB_MessageHookDLL の Unit1.cpp のソースコード

【 VC++ との違い 】

BCB のメッセージフックは VC とはやり方が異なります。

グローバルフックを行うのにDLLを使う点は同じですが、共有メモリの扱い方が

異なります。

フックについての基本的なことは VC でのフック方法もご一読頂くとよいと思います。

BCB では #pragma data_seg が使えないのと、#pragma comment で共有メモリの

設定ができないので、共有メモリは別の方法で実装しなければいけません。

BCB では共有メモリを使うために、ファイルマッピングオブジェクトというものを

使います。

ファイルマッピングオブジェクトの実装には API 関数を使うので、VC でも

利用できます。

VC で紹介した方法では BCB との互換性はありませんが、こちらで紹介する方法は

少しソースをいじれば VC でも使用可能です。

【 ファイルマッピングオブジェクトの使い方 】

ファイルマッピングオブジェクトは次の流れで処理を行います。

1.CreateFileMapping() でファイルマッピングオブジェクトを作成

2.OpenFileMapping() でファイルマッピングオブジェクトを開く

3.MapViewOfFile() でファイルマッピングオブジェクトのポインタを取得

4.取得したポインタに値を設定したり取り出したりする

5.UnmapViewOfFile() でファイルマッピングオブジェクトのポインタを解放

6.CloseHandle() で OpenFileMapping() で取得したハンドルを閉じる

7.CloseHandle() で CreateFileMapping() で取得したハンドルを解放

ファイルマッピングオブジェクトに登録する値が複数ある場合は、適当な構造体を

作ってそこに値を入れてしまえば、その構造体ひとつだけで値をやり取りできます。

struct ShareDataStruct

{

HWND hWnd; //フックしたメッセージを返すウィンドウのハンドル

HHOOK hHook; //フックハンドル

WORD messageId; //フックしたメッセージのID

MSG message; //フックしたメッセージの値を保存

};

構造体を使わない場合は、ひとつの変数に対してファイルマッピングオブジェクトを

ひとつ作らないといけません。

それはさすがに面倒なので、やはり構造体で管理する方がよいです。

この構造体の値を CreateFileMapping() 関数を使ってファイルマッピング

オブジェクトに登録します。

HANDLE hFMObject = CreateFileMapping(

(HANDLE)0xFFFFFFFF,

NULL,

PAGE_READWRITE,

0,

sizeof(ShareDataStruct),

"ファイルマッピングオブジェクトの登録名"

);

|

これでファイルマッピングオブジェクトが作成できます。

CreateFileMapping() でファイルマッピングオブジェクトを作成したら

通常のファイルと同じように OpenFileMapping() でファイルを開きます。

ファイルマッピングオブジェクトの登録名 は OpenFileMapping() でも

使うので、ここに指定する値は #define するか、定数にしておくとよいです。

HANDLE hFmo = OpenFileMapping(

FILE_MAP_ALL_ACCESS,

false,

"ファイルマッピングオブジェクトの登録名"

);

|

CreateFileMapping() と OpenFileMapping() で取得できるハンドルは

別物なので、それぞれ別の変数に保存しておきます。

ファイルマッピングオブジェクトを開くと、値を取り出すことができるように

なります。

ファイルマッピングオブジェクトに登録した値を取り出すには MapViewOfFile()

を使います。

MapViewOfFile() に指定するのは OpenFileMapping() で取得したハンドルです。

ShareDataStruct* p = (ShareDataStruct*)::MapViewOfFile(

hFmo,

FILE_MAP_ALL_ACCESS,

0,

0,

0

);

|

値はポインタで返ってくるので、このポインタに値を指定すればファイルマッピング

オブジェクトに登録されている値も変わります。

MSG msg;

memset( &msg, 0, sizeof(msg) );

p->hWnd = hWnd;

p->hHook = SetWindowsHookEx(...);

p->messageId = 0;

p->message = msg;

|

値の設定や取得が終わったら UnmapViewOfFile() でポインタを解放します。

その後、CloseHandle( hFmo ) とやって OpenFileMapping() で取得した

ハンドルを閉じて、CloseHandle( hFMObject ) とやって、登録したファイル

マッピングオブジェクトを削除します。

【 フック用メッセージを登録 】

VC++ のサンプルでは、フックしたメッセージをそのまま呼び出し元のウィンドウに

送信していましたが、それではさすがに呼び出し元ウィンドウのメッセージなのか

フックしたウィンドウのメッセージなのか区別できないので少々問題があります。

そこでメッセージをフックした場合はこちら側で定義したメッセージを送信することで

呼び出し元で自分のウィンドウのメッセージなのか、フックしたメッセージなのかを

区別できるようにします。

一番簡単なのは WM_USER + 100 などのような値を使うのですが、DLLの場合は

いろいろと問題があります。

簡単に説明すると、WM_USER + ? の値を使うと、メッセージIDの衝突が起きます。

そこで RegisterWindowMessage( "登録名" ) を使って取得したメッセージIDを

使います。

「DLL側」

メッセージをフック

↓

フックしたメッセージの情報をファイルマッピングオブジェクトに保存

↓

RegisterWindowMessage() で取得したメッセージIDを呼び出し元に送信

↓

「呼び出し元」

受信したメッセージが RegisterWindowMessage() で取得したメッセージIDと

一致するか調べる ( DLL の GetHookMessageId() で取得 )

↓

一致したらファイルマッピングオブジェクトに保存したメッセージ情報を取得

( DLL の GetHookMessage() で取得 )

↓

そのメッセージごとに処理を行う

前回と違うのは、DLLから送信されるメッセージはフックしたメッセージ

そのものでなくて、「メッセージをフックしましたよ」という目印だけです。

ですから、どんなメッセージをフックしたのかは分かりません。

どんなメッセージをフックしたのかは、DLLの GetHookMessage() を使って

調べます。

【 DLL のソースを VC++ でも使うには 】

今回のDLLのソースは

#include<vcl.h>、#pragma hdrstop、#pragma argsused の行と

各関数の __stdcall を削除

int WINAPI DllEntryPoint を BOOL WINAPI DllMain に変更

以上のように変更すれば、VC++ でも使えます。

一応、呼び出し元のソースもDLLに合わせて変更する必要があるので

VC 用に変更した呼び出し元とDLLのソースをのせておきます。

呼び出し元のソース( プロジェクト名:MessageHook )

DLL のソース( プロジェクト名:MessageHookDLL )

【 TFormで受信したメッセージを処理するには 】

WndProc() メソッドをオーバーライドします。

BCB のフォーム(TForm)でメッセージを受信すると、最初にこの WndProc()

メソッドが呼び出されます。

この関数は virtual 宣言されているので、オーバーライドして内容を

変更することができます。

このメソッドの中で、DLLから「メッセージをフックしたよ」という

意味のメッセージを受信したときの処理を書きます。

サンプルを見れば実装方法はお分かりいただけると思います。

注意する点は、一番最初に親クラスの WndProc() を実行するという点です。

Form1 の FormCreate イベントなんかの処理は、親クラスの WndProc() で

処理されるので、最初に TForm::WndProc( Message ); を呼び出して

親クラスの処理を実行しておかないと、Form1 で設定したイベントが全く

実行されなくなってしまいます。

Form1 は TForm を継承しているので、TForm に定義されているイベントは

Form1 の WndProc() ではなく、TForm の WndProc() で処理されます。

|