かって旧街道沿いには宿場町が発達し、自然それは色街としての機能を有する場合も多かったのである……

「いらっしゃいませ。初めてのご来店ですか。当学園の女の子たちは十歳から十四歳までの経験の少ない初心者ばかり。ご指名はございますか。ありがとうございます。アケミちゃんご指名はいりました。コースはどちらになさいますか。それにオプションですか、なるほど。はい、かしこまりました。準備ができましたらご案内いたしますのでそちらでお待ちくださいませ」

こうした街は公娼制度の埒外であったが、戦後のいわゆる赤線廃止を迎え形を変えつつもなお存続しつづけた。今日その従事者の低年齢化を指摘する声が聞こえて久しい。

「はじめまして、アケミです。ご指名ありがとうございます。なんだか緊張してるみたいですね。リラックスしてくださいね。だって身も心ものんびりくつろぐためにこうしていらっしゃったんですもんね」

とりもなおさずなぜこの国では女学生であることがある種の商品価値として成立しえたのだろうか……

「あ、あの、雑誌でみつけたんです。アケミさんのこと……かわいいなあ、きれいだなあって。それで、はじめてなんです……こういうお店に来たのって。まえに先輩にいわれたことがあってそれが、あのな、金言があってな、そういう店に行けば大抵の悩みは解決するんだよ、なんていう……。ほんとうかなあ、そんなわけないんじゃないかなあって思ってたんだけど、だってそれってなんていうか、男の悩み……それももてない感じの、うらぶられた男の、世間に見捨てられたような悩みに限ったものじゃないですか……。ぼくは別にもてないわけじゃないし……本当に……ただあんまり興味がなかっただけで、その気になればぼくにだって学生時分、彼女の一人や二人くらいきっとできていたはずなんだ。……でも今の職場は女の子少ないし……うまく話せないとか、そういうわけじゃぜんぜんないけど……。それに先輩、えらそうにいうくせに全然つれてってくれなくて……だから今日はじめてなんですけど……だからあのう、どうかやさしく教えてください……」

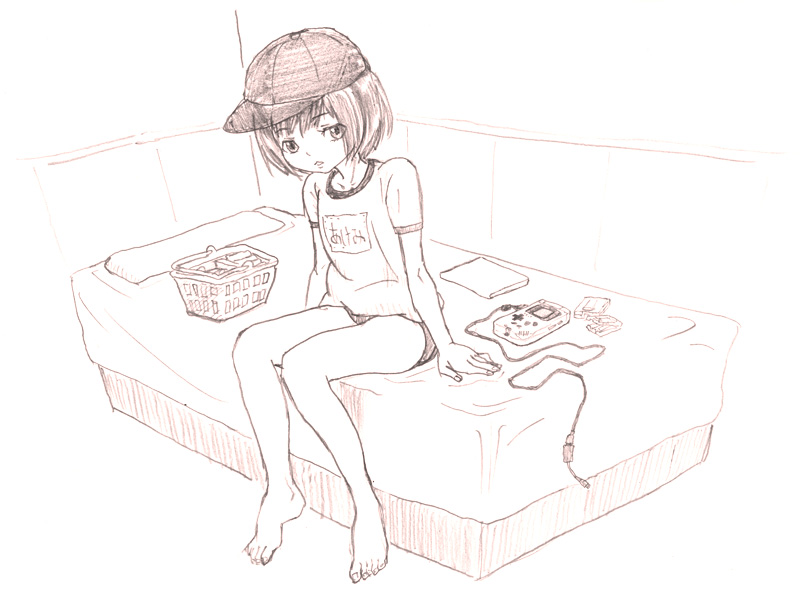

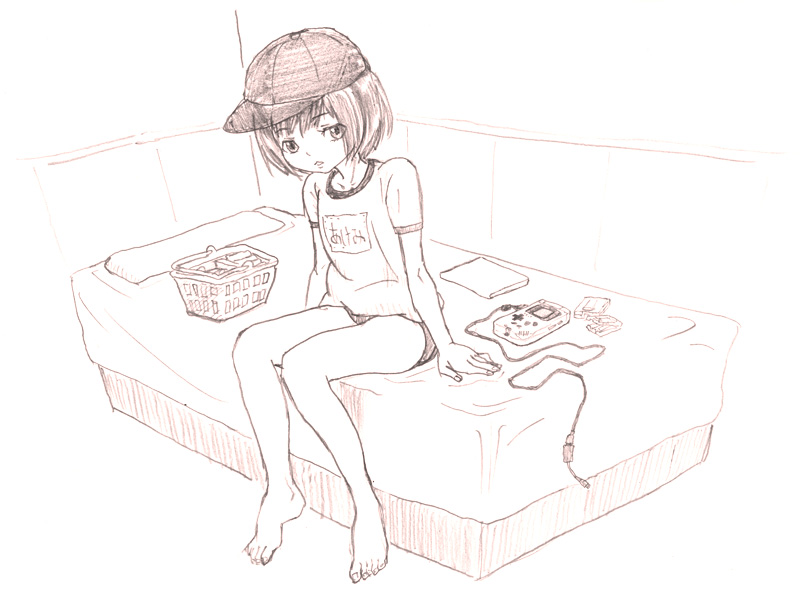

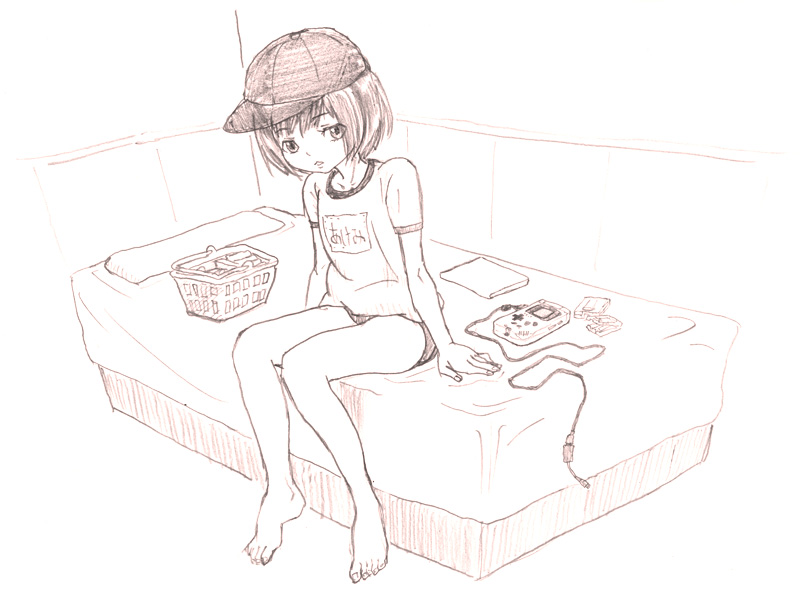

アケミという源氏名を名乗る少女は、男の文句を聞き流しながら、背広をそっと脱がせその身をソファに座らせる。「雑誌みてくださったんですね、ありがとうございます……照れちゃいますね。じゃあ今日は、お一人でいらしたんですか。その先輩さんは遊んでる方なんでしょうね。お仕事はなにをなさってるんですか。おいくつですか」

「あ、その、営業の仕事をしています。会社員です……みてのとおり。そういえば先輩のことはよく知らないんです。あ、ぼ、ぼく、年っていくつにみえるでしょうね」

アケミは面白くおもった。こんなにどもってしまう男に営業の仕事がつとまるのかと。「さあ、よく分からないです。あたしよりずっと年上にみえますけれど……」といいながら、男のポケットをまさぐってモンスター……もといひとつの筐体をさぐりあてる。「お兄さんのゲームボーイとっても大きいんですね……もっと見せてもらってもいいですか」それは携帯ゲーム機とは名ばかりで持ち運びに不便をしそうなほど大型の初代ゲームボーイだった。無骨な外装には褐色した垢がこびりつき、手汗のしみついたような灰色が、積年の愛着を感じさせずにいられない。アケミが電源を入れると、かわいらしい矩形波のチャイムがひびく。ところがモノクロ四階調の暗い液晶画面にはモザイク状のノイズが表示されており、それというのはゲーム内容の記録されているROMカセットとの接続に不良があったことを使用者に通知する仕様なのである。アケミは冷静に電源を落として筐体の背面に差し込まれたROMカセットを引き抜くと、コットンのやわらかいガーゼを接点復活剤で濡らし、男のカセットの端子をやさしくぬぐいはじめる。ゲームが正常に起動しない場合はたいてい、端子金属の汚れや酸化が原因であるので、こうした処置をほどこすのが有効である。

ゲーム機のメンテナンスをするために眼前にせまったアケミの体からただよう幼い色香が男の鼻をぷんとくすぐる。嗅覚の退化した人間の男さえこれには脳天を溶かされずにはおれないものがある。「あッ……あッ……」と男が音を上げる。吐息を熱くして、「そんなに丁寧にするものかい」

俗にフーフーするなどといって、端子に直接息を吹きかけて接触抵抗の低減を試みる場合があるが、これは酸化を促進させるばかりか基盤の劣化故障の原因ともなる。あくまで商売女のはしくれであるアケミはそのような誤った方法をとるところではない。カセットがゲームボーイのスロットにたしかな抵抗感をもって差し込まれる。電源スイッチを操作すると、脱落防止用に爪がカセットへ食い込む手堅い設計である……今度は正常に製造元のロゴが現れて、次にささやかなオープニングアニメが流れ始める。それをAボタンを押して飛ばしてしまうと、ついにゲームタイトルが表示される。ポケットモンスター、それがこのゲームのタイトルであった。「わあ、すごいプレイ時間ですね。いっぱい遊んだんでしょう。図鑑もいっぱい集まってるんですね……」液晶画面には男がこれまで百二十四匹あまりのモンスターを集めたことが示されている。ポケットモンスターはモンスターを捕獲収集するゲームだが、百二十四というのは一つのカセットで集められる限界の数なのであった。これ以上多くのモンスターを集めるためには、同じシリーズのゲームを遊ぶ者とのモンスター交換が不可欠なのである。

「こんなに若い女の子とポケットモンスターで遊べるなんて、感激だなあ。アケミちゃんのポケモンもぼくにみせて欲しいんだけど……」といって男がぎこちなくアケミの肩をなでる。と同時にもう片方の手がアケミの体操服の裾をめくろうとする。……ここでいう体操服とは、教育機関が体育教科において児童に求める運動用の服装のことである。しかしこの店では従業員が着用しうる制服の一つに転用されていて、男は入店時にアケミがこれを着用することを注文していた。この店はそういった特別な衣装やごっこ遊びの類がそなえる呪物崇拝的な雰囲気を売りにしているらしい。

さりとてアケミはそんなものに特別の感慨はないのである。なるほどこれも一種の保険体育に違いないと諒解しておこうものか。男の手をそっとさえぎって、「いいですよ、ちょっと待ってくださいね」と籠の中からキラキラと光沢するピンク色のゲームボーイアドバンスSPと、ポケットモンスターのROMカセットをとりだす。小型軽量を特徴とするアドバンスSPは男のゲームボーイよりも二世代ほど新しい筐体で、後方互換性こそたもってはいるが、その小さなスロットに初代ゲームボーイ用の大きなカセットはとうてい差し込みきれず、カセットの半分ほどが飛び出したままのあられもない姿となってしまう。まるで無理やり押し込まれているようなその様はいささか不釣合いに過ぎ、あるいは危うい印象さえあった。ところが内部のほうではそうした無体にきちんと対応できていて、基板上にデュアル構成されたCPUがスイッチするとアドバイスSPは互換モードで起動する。筐体側からスプライト単位で簡易に着色された画面が、フロントライトによって明るく発色する。「まだはじめたばかりなので……あんまり強くないんです」とアケミは恥ずかしそうに笑う。

男がアケミから手渡されたゲーム機を操作する。捕獲数はまだ十数種たらず……みたところ戦闘用に用意されたモンスターもあまり育ってはいないらしい。「ははあ、本当だ。これならぼくのほうがずっと強いかもしれないね。なかなか捕まえにくいからしょうがないにしても、ピカチュウやプリンさえ捕まえていないとしたら、まだまだやりこんでいないんだね。もちろんピカチュウは知っているだろうね。いやあ、それとも今はもう違うポケモンの方が人気になってしまったのかしら。どうだいアケミちゃんの学校なんかでは今どんなポケモンが人気なのかな」

「んん、そうですね」アケミは少し考えて、「ジバニャンとかが人気ですよ」などという。ジバニャンという名のモンスターはポケットモンスターの最新シリーズにいたるまで登場しないが、これは彼女の記憶違いというよりとっさに口をついた腹芸の類であろう。

「へ、へえ、新しいシリーズに登場するポケモンなのかな……ぼくにはわからないんだ」

「それじゃあ、通信対戦をして遊びましょう。どうか手加減してくださいね……でもお兄さんはどんなポケモンを使うんでしょうか、とっても楽しみです」アケミがさきほど同じように、潤滑剤に濡らしたガーゼで男のゲームボーイの通信用端子をぬぐう。よほどほこりが詰まっていたのか一度でぬぐいきれず、二三度手間をかけて汚れたガーゼを、丸めてくずかごに放る。アドバイスSPと初代ゲームボーイとを接続するには、ゲームボーイ専用の旧型通信ケーブルにゲームボーイポケット用の端子を備えた変換コネクタを取りつけて配線しなければならない。こうして二つの筐体が通信ケーブルで結ばれた。

アケミの手際を眺めながら男が話しかける。「じゃ、じゃあ、学校で……その、好きな男の子とかいるのかな」

「ええ、そうですね。いないですよ。あたしもお兄さんと同じでうといので、まだよく分からないんです」

男がごくりと生唾を飲みくだす。「ぼくも学生時代、ゲームオタクってばかにされてたんだ。誰も相手にされなかった。ずうっと思ってた。ぼくに恋人ができたなら、ぜったいに誰よりやさしくするのにって……今君の目に世界はどんなに輝いてうつってることだろう。大人の目に映る世界と子供の目に映る世界とは、まったくの別物なんだ。空は青く高く、大人は聡明でかっこよくて、未来は信じて明るい……。少年時代というものは、夢と希望にあふれてる。アケミちゃんは将来なんになりたいかい。アイドル、芸能人、スポーツ選手、それともお金持ちだろうか。ぼくだって小さいころは、きっと人の役にたつ人間になるんだって思ってた。だのに今はつまらないミスを上司にしかられてばかり。安売りされた夢はだけど現実との落差にいつしか苦痛の種となる。けどそれならどうだ。ぼくの青春はそんなに、本当に輝いていたか。いや違う。だって世界は、世界こそあんなにも美しかったはずなのに、あれほど原色に彩られていたはずなのに、ぼくの記憶の中のぼくはそれでも決して笑ってはいない。なぜなら、ぼくには友達がいなかったから。心を分かち合える親しい人が一人も……級友が友情に燃えるのを、部活動にかけるのを、色恋にはしゃぐのを、遠くすみのほうから眺めることしかできない……中学生になったら違うと思った、高校生になったら、大学生になったら、社会人になったら、でもそうじゃなかった。青春を謳歌するのはいつだって決まって同じようなやつらなんだ。口がうまくて、浅はかで、気取っていて……。そうしてえらそうにぼくを見下すんだ、先輩みたいに。ぼくのような人間はいつになってもみじめなまま過ごさなきゃならないらしい。それはあのとき、あの学生時代にすでに決まってしまっていたことにさえ思える。だからぼくにとって学校制服というのは、決して手に入れることのできない羨望と、とりかえすことのできない後悔と、帰ることのできない郷愁にほかならない……けれどここではその青春を買いもどすことができる、そうなんだろう。きみの着ている体操服っていうのはそういう象徴なんだろう」

「お兄さんつよいんですねえ」アケミはつとめて甘えた声で、「あたし負けちゃいましたねえ。あたしのクラスでもお兄さんくらいつよい人いませんよお。あんまりやらないから知らないですけど。だから見たことないポケモンばっかりでしたよ。かっこいいなあ。すごいですねえ。あたしも欲しいなあ」

「そうだろうそうだろう」男が慢心する。「ぼくは大人だから、お金もたくさん持っているよ。好きな洋服を買ってあげられるよ。こういう店で働いているんなら、困っているんじゃないだろうか。それならぼくが助けになってあげられないだろうか」

アケミは小さく咳払いする。内心は大きなお世話だと思う。

「かってのこの国が母系社会、女権制度であったことは疑いない。その中で異邦人は優生学的に歓待されたんだ。折口学ではこれをマレビト信仰と呼ぶよ。折口はアジア島嶼地域にみられる祖霊信仰と結びつけたけど、その根底には、女子を中心にした集団が平地に定住して農耕に携わり資産を蓄積する、男子が少数のグループを形成して狩猟採取生活をとりながら各地を流浪し文化を伝搬する、といった古代人の生活観が受け継がれていることは想像に難くない。戦国時代となって各地でより強大な国が組織されるにつれ、こうした風俗はしだいに姿を消していった。だけどマレビトは、ただ歓迎されたわけじゃない。恩恵を期待されたんだ。

アケミちゃん。ぼくはきみがよければ、ぼくのポケモンをきみへあげてもいいと思ってる。いやいや、お店にはきっと内緒にしようじゃないか。ちょうどいまぼくたちのゲームボーイはおあつらえむきに通信ケーブルでつながっていることだしねえ。どうだろう、通信交換をしてみないかい。ああ、なんて甘美なひびきなんだ……十代の女の子と通信交換だなんて。そんな想像だけで、どうだいみてごらんよ、ぼくのポケットモンスターは準備万端だ。きみのポケットモンスターはどうかしらん。それとも有無をいわさずAボタンを連打してみせようか」

「だめですよう、交換行為は禁止ですう……」

「ば、ばれなければ平気さ、だいじょうぶだから。どれでもいいんだよ。ほら、アケミちゃんはピカチュウをもっていなかったねえ。それなら無人発電所」すなわちゲーム後半のステージである、「でつかまえたレベルの高いピカチュウでもいいよ……ええい、どうしてもっていうんなら、珍しくってとっても強い伝説のポケモンだってくれてやろう」

「やめましょう。罰金とられちゃいますよ。逮捕されちゃうかも……ボーイさん呼びますよ。そんなむりやり、だめですってばあ……」

「きみのポケモンが欲しいんだよ、どうしても……一体だけでいいんだから、すぐに返すから、さきっぽだけだから……。そうさ、前についた子はやらせてくれたんだよ」

「えッ……はじめてだったんじゃないの……」アケミの姉さんの中には確かに指名をとるため客とポケモン交換をする者もいたのだが、彼女はそれを許さないのであった。「ああ、そろそろ時間になっちゃいますね」

「ああ……お願いだから……誰かぼくと交換をしてよお……ひとりぼっちはいやだよお……」男が意気消沈してうなだれる。「……ずうっと好きだったんです、ずっと。でも話しかけられなくて……。彼女が他の男とつきあうのも見ているしかなかった。それでも好きだったんです。ただせめて、あの子のポケモンが欲しかった……。最近、風俗雑誌であの子に似た女の子を見つけたんです。二十年前となんら変わらない……とってもきれいだった。こうして会ってみたら、それは本当にきれいで、うれしくって……。ぼくは、あのときのぼくがどれほど真剣にあの子を好きだったか思い出したんです……そういうぼくはもういなけれど、あのころとそっくりな君は今ここにいるんだから、ちゃんと思いを伝えたくて、そうしたらきっとぼくは青春をとりもどすことができるんじゃないかと思えたから。それなのにぼくはこんな風に交換を強要することしかできないだなんて……」

「ありがとうございます。こういうお店にくるお客さんのいうことすることには、多かれ少なかれその人の過去の感情が転移してあらわれるんだと思います。それならあたしたちのような水商売の女というのは、恋人の身代わりに過ぎないものなんでしょうか。お仕事ならそれで割り切りましょう。それは笑っても泣いても、あたしはあなたにとって一時間かそこらだけの恋人だってことなんですよ。それならもちろんあたしにだって同じことなんです。あなたが思い馳せるのはそんな女じゃないのでしょう。ねえ、お兄さんの真剣な気持ちって、そういうものだったんですか、ほんとうに……。豊穣をもたらす祖霊みたく、歓待を保障されたかったんですか。でもその神様は、粗末にすればバチを当てる神様かも知れないんですよ。あたしのクラスの男子たちね、他のクラスの男子が教室へやってくると、にわかに殺気立つんです。それって当然のことだとは思いませんか。こういう仕事をしているあたしだって、ほんとうは普通の女の子なわけです。いやなことする人なんて、好きじゃないんです。ねえ、お兄さんが、きっともっとリラックスして楽しんでいただけたらよかったのに」少女が微笑んで、「またのお越しをお待ちしております」目の焦点は男の向こうに結んだまま……

人に街に、歴史あり。目を覆うような看板は、しかし街の歴史をひもとけばおおらかな時代の残滓であるかもしれない。けばけばしいネオンサインの彩る大門通り、男が一人さまようのだった。